「2021年度ヤング・ポートフォリオ」を 清里フォトアートミュージアムが3月19日(土)から開催

東欧、米、アジアから日本まで、2021年度収蔵作品106点を一堂に展示 ~コロナ禍を越えて青年の情熱が結集~

清里フォトアートミュージアム(K・MoPA/ケイモパ、所在地:山梨県北杜市、館長:細江英公)は、3月19日(土)から5月30日(月)まで「2021年度ヤング・ポートフォリオ」展を開催いたします。ヤング・ポートフォリオ(YP)とは、K・MoPAが開館以来27年間毎年開催している、世界の35歳までの青年の作品を公募・購入・展示する文化活動です。本年も世界27カ国、278人、7,285点の応募作品のなかから厳選された、21人による106点を展示します。

2021年度ヤング・ポートフォリオの作品募集も、コロナ禍の困難な状況下に実施しました。フランスから選考委員として招聘したアントワン・ダガタは、来日ができませんでしたが、データによるジャッジに切り替え、無事に選考を終了しました。世界的な困難を超えてK・MoPAに結集した若手写真家の情熱を、本展で感じていただければ幸いです。

■開催概要

展覧会名:2021年度ヤング・ポートフォリオ

会期 :2022年3月19日(土)~5月30日(月)

休館日 :毎週火曜日、但し5月3日は開館、3月18日(金)までは冬季休館

会場 :清里フォトアートミュージアム

主催 :清里フォトアートミュージアム委員会

特別協賛:真如苑(社会貢献基金)

開館時間:10:00~18:00(入館は17:30まで)

入館料 :一般 800円(600円) 学生 600円(400円) 高校生以下 無料

( )内は20名様以上の団体料金

家族割引 1,200円(2名~6名様まで)

<交通のご案内>

車にて:中央自動車道須玉I.C.または長坂I.C.より車で約20分

JR :中央本線小淵沢駅にて小海線乗り換え 清里駅下車、車で約10分

■2021年度ヤング・ポートフォリオ(第27回)データ

選考委員 :アントワン・ダガタ、金村修、

瀬戸正人(副館長)、細江英公(館長)

作品募集期間:2021年2月15日~3月15日

応募者数 :278人(世界27カ国より)

応募点数 :7,285点

購入者数 :21人(国内9人・海外12人/8カ国)

日本/アメリカ/中国/タイ/台湾/チェコ/ポーランド/ロシア

購入点数 :106点(全作品を展示いたします)

■展示内容の詳細は、当館ホームページの「今後の展示」をご覧ください。

https://www.kmopa.com/category/future/

■2021年度ヤング・ポートフォリオ(以下 YP2021)の見どころ

購入者の21名は1986年から1997年に生まれた世代です。その作品の多くが、世界が初めて体験したコロナ禍の最中、2019年から2020年に制作されています。金村修選考委員は「閉塞感や生き辛さを感じる作品が多かった」と全体の印象を語りました。一方で、進化を続けるデジタル技術とは対極の、フィルムでしか表現できない色彩や独特の濁りを作品に取り入れたり、フィルム自体を直接糸で縫い合わせたり、敢えて“手”を加える作品が見られたことも特徴的でした。その変化から新たなコンセプトが生まれ、発展する可能性を感じることができます。

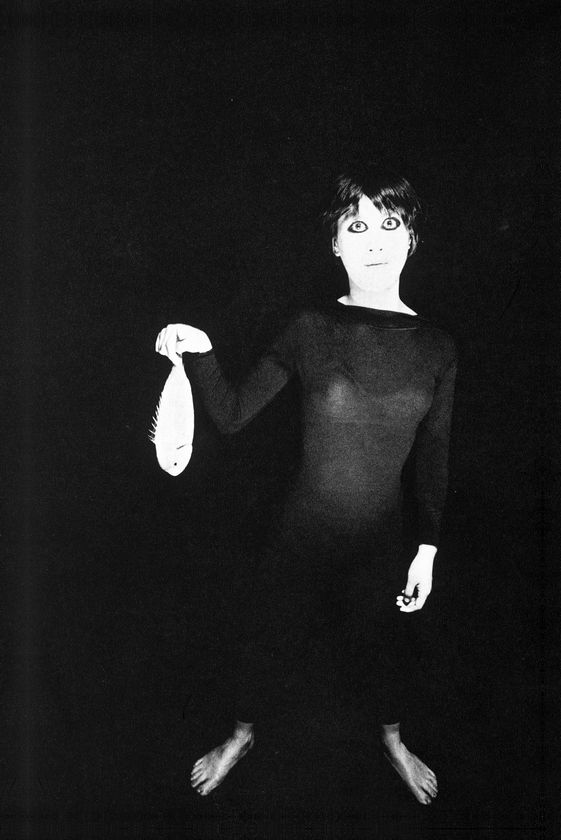

■ジェシー・エグナー(アメリカ、1993)

「ぼくの心の裡にはいつもゲイと肉体の葛藤がある」と語るエグナー。不条理、ユーモア、不気味さなどを写真に捉えることが、自身のアイデンティティの揺らぎを切り抜けるツールとなり、作品の個性ともなっています。

ジェシー・エグナー(アメリカ、1993) 《無題》〈性同一化〉シリーズより、2019 (C)Jesse Egner

ジェシー・エグナー Jesse EGNER(アメリカ、1993)

Untitled, from“Disidentifications”series(無題〈性同一化〉シリーズより)、2019

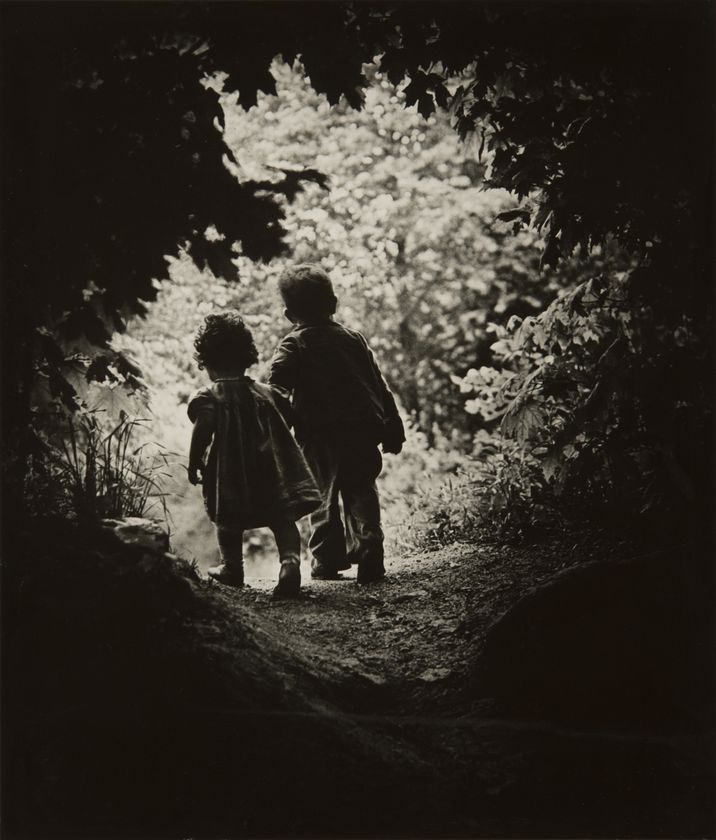

■ピョートル・ズビエルスキ(ポーランド、1987)

ポーランドからアジア・アフリカへと目を向け、壮大なオデッセイを展開した作家が、コロナ禍を機に再びヨーロッパを撮影。偶然性と普遍性、独特の暗さと謎めいたイメージが印象的です。

ピョートル・ズビエルスキ(ポーランド、1987) 《無題》〈木霊・翳〉シリーズより、2017 (C)Piotr Zbierski

ピョートル・ズビエルスキ Piotr ZBIERSKI(ポーランド、1987)

Untitled from Echoes Shades series(無題〈木霊・翳〉シリーズより)、2017

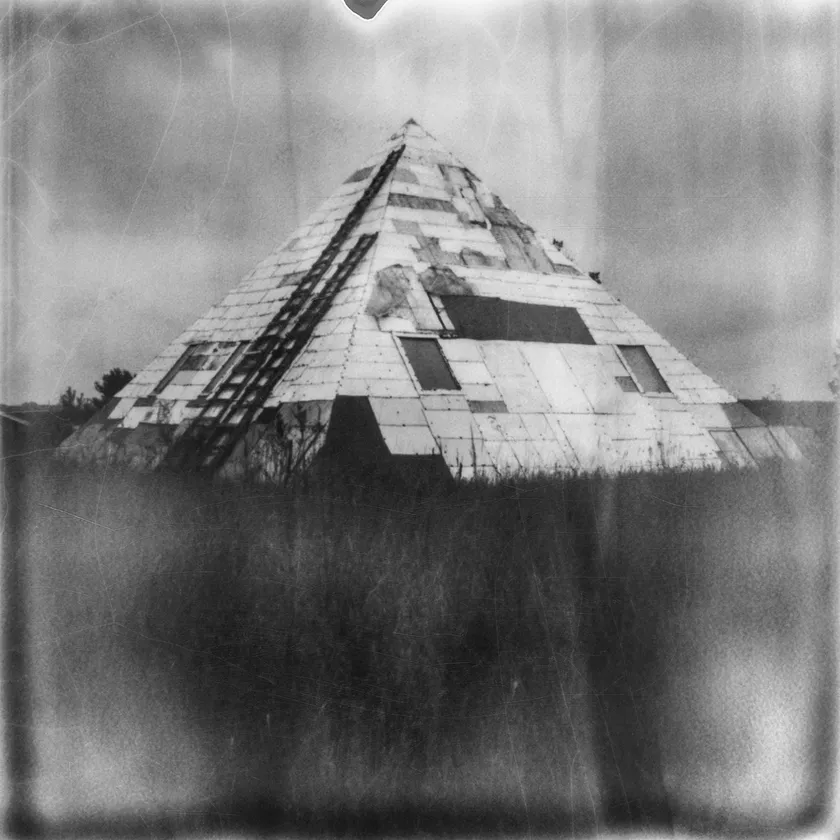

■アレクサンドル・エゴロフ(ロシア、1987)

「消費主義、失敗と欠陥の美学、現代の視覚言語に特に興味を持っている」と語るエゴロフ。日常に埋もれるモノの魅力を強烈なストロボの光であぶり出します。

アレクサンドル・エゴロフ(ロシア、1987) 《NN号室〈ビーニー帽をかぶった牛のポスター〉》 2016 (C)Alexander Yegorov

アレクサンドル・エゴロフ Alexander YEGOROV(ロシア、1987)

Apt. NN (Cow wearing beanie poster)(NN号室〈ビーニー帽をかぶった牛のポスター〉)、2016

■野々山裕樹(日本、1991)

入院時に、病室の机で過去に撮影したモノクロフィルムを切断し、透明テープや糸で縫い合わせたものを原板としています。

野々山裕樹(日本、1991) 《ICU》2018 (C)Hiroki Nonoyama

野々山裕樹 Hiroki NONOYAMA(日本、1991)

ICU、2018

■Ryu Ika(中国、1994)

複数のイメージをコラージュした自作を展示し、さらにその展示風景を撮影して作品化しています。多層化することにより「もう一つの世界」を引き出しています。

Ryu Ika(中国、1994) 《The Second Seeing_Back Stage2》2020 (C)Ryu Ika

Ryu Ika(中国、1994)

The Second Seeing_Back Stage2、2020

■YP2021作品購入作家

★=過去のヤング・ポートフォリオでも作品を収蔵した作家

1) ジェシー・エグナー(アメリカ、1993)

2) 淵上裕太(日本、1987)★

3) 韓雪(中国、1997)

4) エリザベス・ハウスト(ロシア、1992)★

5) 林朋奈(日本、1986)

6) シェリー・ホアン(台湾、1986)★

7) 狩野萌(日本、1992)

8) ダーシャ・カレトニコワ(ロシア、1996)

9) クー・ジャーリー(台湾、1998)

10) 久野梨沙(日本、1987)

11) シャクリット・リーラチュポン(タイ、1988)

12) 前川光平(日本、1993)★

13) 七海愛(日本、1986)★

14) 野々山裕樹(日本、1991)

15) Ryu Ika (中国、1994)★

16) 富樫達也(日本、1989)

17) ヤン・ブラノブセキ(チェコ、1986)

18) 山本雅紀(日本、1989)★

19) アレクサンドル・エゴロフ(ロシア、1987)★

20) ピョートル・ズビエルスキ(ポーランド、1987)★

21) アリョーナ・ランダーロワ(ロシア、1988)★

■4人の選考委員の初期作品を展示

アントワン・ダガタ、金村 修、瀬戸正人(副館長)、細江英公(館長)の初期作品、すなわち“選考委員のヤング・ポートフォリオ”作品(各5点、全20点)を、同時に展示いたします。

■選考委員略歴

【アントワン・ダガタ(Antoine d’Agata,フランス、1961-)】

1961年、フランス・マルセイユに生まれる。1980年頃から10年間、ヨーロッパ、中米、アメリカなど世界各地を放浪。1990年、ニューヨークの国際写真センター(ICP)にて写真を学ぶ。2001年、ニエプス賞受賞。2004年、『Insomnia(不眠症)』で第20回東川賞・海外作家賞を受賞。2004年マグナムに参画、2008年より正会員。2020年1月、コロナ禍の現状を撮影した832ページにおよぶ写真集『VIRUS』を出版し、2021年11月には1986年から2021年の間メキシコを撮影した『PRAXIS』を出版した。

選考委員 ANTOINE d'AGATA (C)Gilles Pandel

【金村修(日本、1964-)】

東京綜合写真専門学校在学中、新聞配達のアルバイトをしながら都市の風景を撮り始める。在学中に招待されたロッテルダム写真ビエンナーレを皮切りに国内外にて発表活動を行う。1996年、世界の注目される6人の写真家のひとりに選ばれ、ニューヨーク近代美術館の「New Photography 12」に出品。日本写真協会新人賞、土門拳賞など受賞多数。近年は、カラー作品やインスタレーション、映像作品など幅広い展開を見せている。

選考委員 金村修

【瀬戸正人(タイ/日本、1953-)】

1953年、タイ国ウドーンタニ市に生まれ、1961年、父の故郷、福島県に移り住む。1975年、東京写真専門学校(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。在学中、森山大道氏に大きな影響を受ける。森山氏の紹介で岡田正洋事務所に勤務し、コマーシャル撮影を学ぶ。深瀬昌久氏の助手を務めたのち独立。1983年「Bangkok 1983」にて初個展。1987年、自らの発表の場としてギャラリー「PLACE M」を開設し、現在も運営中。『《バンコク、ハノイ》1982-1987』で日本写真協会新人賞、〈Silent Mode〉と〈Living Room Tokyo 1989-1994〉で第21回木村伊兵衛写真賞受賞。自伝エッセイ『トオイと正人』で第12回新潮学芸賞受賞。近作に『binran』、『Cesium/Cs-137』などがある。展覧会「記憶の地図」(東京都写真美術館、2020年)に対して、2021年第37回写真の町東川賞国内作家賞を受賞。2021年4月清里フォトアートミュージアム副館長に就任。

選考委員 瀬戸正人

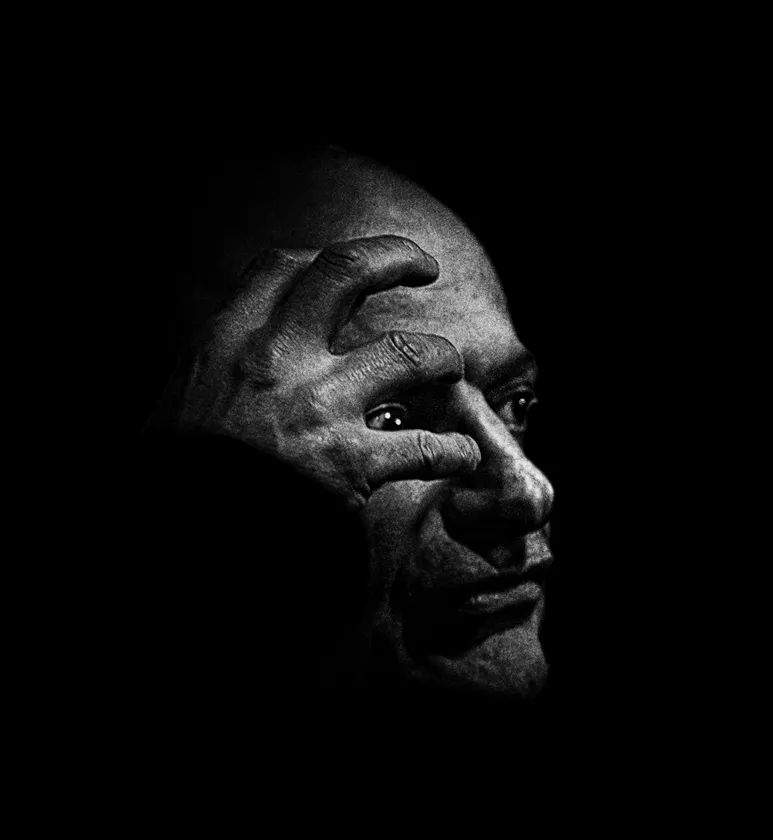

【細江英公(日本、1933-)】

舞踏家・土方巽を被写体とした「鎌鼬」や、三島由紀夫を被写体とした「薔薇刑」(1963)など、特異な被写体との関係性から紡ぎ出された物語性の高い作品により戦後写真の転換期における中心的な存在となる。東京工芸大学名誉教授。1995年より当館初代館長。2003年、「生涯にわたり写真芸術に多大な貢献をした写真家」として英国王立写真協会より創立150周年記念特別勲章を受章したほか、2010年、文化功労者。2017年、写真家として初めて生前に旭日重光章を受章した。

■関連印刷物

YP2021小冊子(A5サイズ、32ページ)

各作家の作品数点、選考委員による対談や作品へのコメントを掲載。来館者には無料で配布いたします