JCB調べ キャッシュレス・消費者還元事業開始後の キャッシュレス決済利用頻度 20代女性の71.8%が「増えた」と回答

~キャッシュレス・消費者還元事業に関する調査2019~

株式会社ジェーシービー(本社:東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長:浜川一郎、以下:JCB)は、2019年12月9日(月)から11日(水)の3日間、キャッシュレス・消費者還元事業の対象店舗でキャッシュレス決済を利用したことがある全国の20歳~69歳の男女1,000名を対象に「キャッシュレス・消費者還元事業に関する調査2019」をインターネットで実施しました。(調査協力会社:ネットエイジア株式会社)

[アンケート総括]

キャッシュレス決済の利用について

≫ キャッシュレス・消費者還元事業を利用した人の13.5%がキャッシュレス決済新規利用層

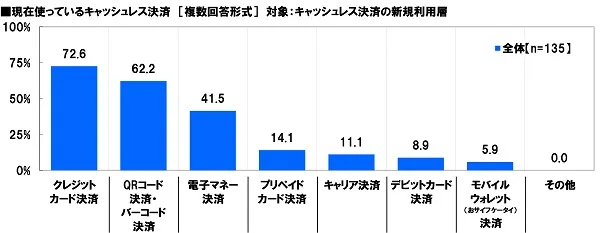

≫ キャッシュレス決済新規利用層の利用率 1位「クレジットカード決済」 2位「QRコード決済・バーコード決済」

2019年10月1日の消費税増税と同時に、対象店舗でキャッシュレス決済を行うと決済額の5%(または2%)が還元される“キャッシュレス・消費者還元事業”が始まりました。消費者への還元方法には、後日ポイントやキャッシュバックとして還元される方法と、支払い時に即時還元(実質値引き)という形で還元される方法の2つがありますが、利用実態はどのようになっているのでしょうか。そこで、キャッシュレス決済の利用実態について質問しました。

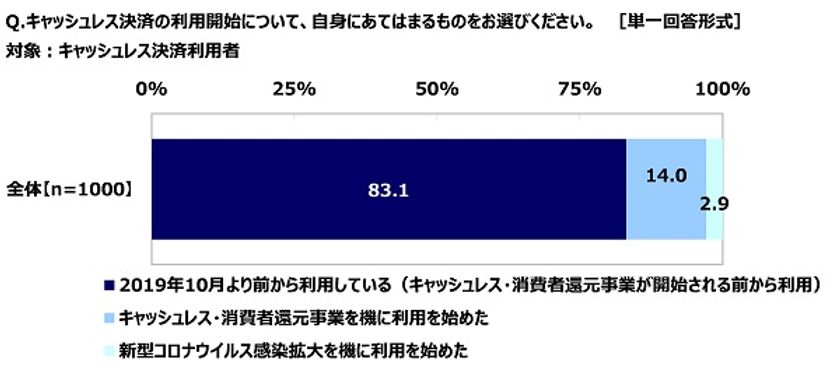

キャッシュレス・消費者還元事業の対象店舗でキャッシュレス決済を利用したことがある全国の20歳~69歳の男女1,000名(全回答者)に、2019年10月より前にキャッシュレス決済を利用していたか聞いたところ、「2019年10月より前は利用していなかった(以下“新規利用層”)」は13.5%、「2019年10月より前から利用していた(以下“継続利用層”)」は86.5%となりました。

新規利用層の割合を性年代別にみると、20代女性(29.0%)が最も高く、50代男性(6.0%)が最も低くなりました。

キャッシュレス決済の新規利用層(135名)に、現在使っているキャッシュレス決済を聞いたところ、「クレジットカード決済」(72.6%)が最も高く、次いで、「QRコード決済・バーコード決済」(62.2%)、「電子マネー決済」(41.5%)となりました。“クレジットカードでキャッシュレス決済デビュー”という人が多いようです。

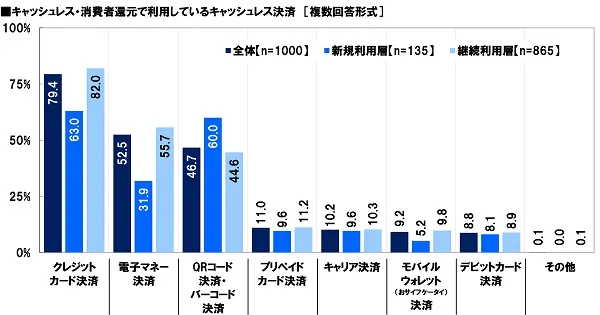

≫ キャッシュレス・消費者還元事業で利用しているキャッシュレス決済

新規利用層と継続利用層のどちらも1位は「クレジットカード決済」

キャッシュレス・消費者還元事業で消費者還元を受けるために、どのような決済方法を利用している人が多いのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、キャッシュレス・消費者還元事業で利用しているキャッシュレス決済を聞いたところ、「クレジットカード決済」(79.4%)が最も高く、次いで、「電子マネー決済」(52.5%)、「QRコード決済・バーコード決済」(46.7%)となりました。還元を受けるためのキャッシュレス決済方法として、クレジットカードが多くの人に支持されているようです。

新規利用層(135名)と継続利用層(865名)を分けてみると、新規利用層では「クレジットカード決済」(63.0%)が最も高く、次いで、「QRコード決済・バーコード決済」(60.0%)となり、継続利用層では「クレジットカード決済」(82.0%)が最も高く、次いで、「電子マネー決済」(55.7%)となりました。最近ではスマートフォンの普及などによりQRコード決済に注目が集まっているものの、新規利用層と継続利用層のどちらにおいても、クレジットカード決済で還元を受けている人が多いことがわかりました。

≫ キャッシュレス決済新規利用層の大半が、キャッシュレス決済のメリットを実感!

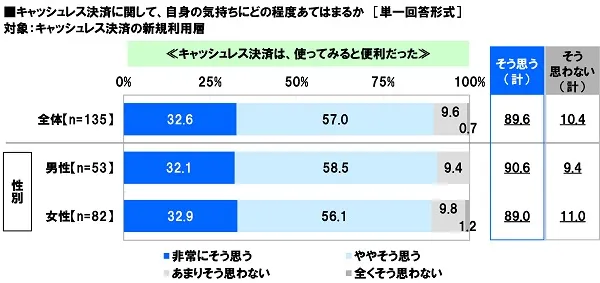

「キャッシュレス決済は、使ってみると便利だった」新規利用層の89.6%

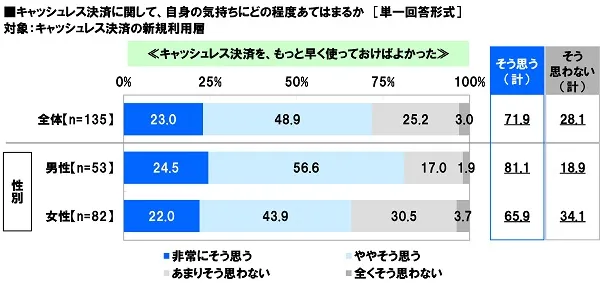

「もっと早く使っておけばよかった」新規利用層の71.9%、男性では81.1%が実感

2019年10月以降にキャッシュレス決済を利用し始めた人は、キャッシュレス決済にどのような印象を持っているのでしょうか。

キャッシュレス決済の新規利用層(135名)に、キャッシュレス決済に対する考えについて質問しました。

まず、≪キャッシュレス決済は、使ってみると便利だった≫と思うか聞いたところ、「非常にそう思う」は32.6%、「ややそう思う」は57.0%で、合計した『そう思う(計)』は89.6%となりました。新規利用層の大半が利便性を感じているということがわかりました。

また、≪キャッシュレス決済を、もっと早く使っておけばよかった≫と思うか聞いたところ、『そう思う(計)』は71.9%となりました。

男女別にみると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、男性81.1%、女性65.9%で、男性のほうが15.2ポイント高くなりました。

≫ キャッシュレス・消費者還元事業開始後のキャッシュレス決済利用頻度 20代女性の71.8%が「増えた」と回答

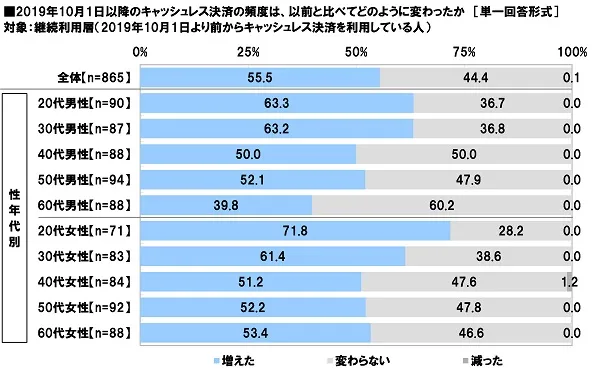

2019年10月にキャッシュレス・消費者還元事業が始まって以降、キャッシュレス決済の利用頻度はどのように変化したのでしょうか。

継続利用層(865名)に、2019年10月1日以降のキャッシュレス決済の頻度は、以前と比べてどのように変わったか聞いたところ、「増えた」は55.5%、「変わらない」は44.4%、「減った」は0.1%となりました。キャッシュレス・消費者還元事業が始まったことでキャッシュレス決済をする機会が増えたという人が多いようです。

性年代別にみると、キャッシュレス決済の利用頻度が増えたという人の割合は若い年代で高く、20代男性では63.3%、30代男性では63.2%、20代女性では71.8%、30代女性では61.4%となり、特に、20代女性で高いことがわかりました。20代女性は新規利用層の割合も他の性年代層より高く、20代女性がキャッシュレス・消費者還元事業の影響を最も強く受けているのではないでしょうか。

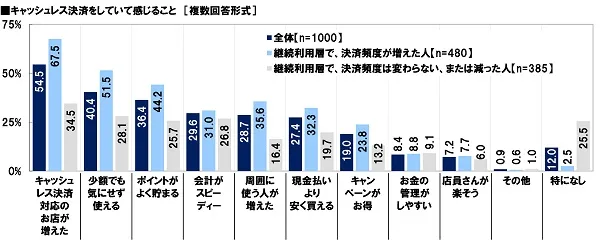

≫ キャッシュレス決済をしていて感じること

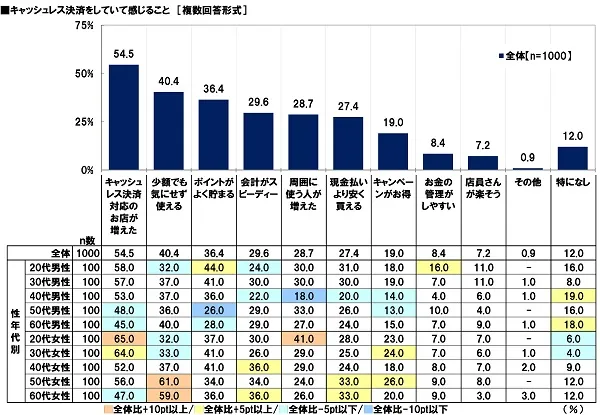

1位「キャッシュレス決済対応のお店が増えた」 2位「少額でも気にせず使える」 3位「ポイントがよく貯まる」

≫ キャッシュレス決済の利用頻度が増える背景には“利便性”と“利得性”と“安心感”

利用頻度が増えた層ほど「少額でも気にせず使える」「ポイントがよく貯まる」「周囲に使う人が増えた」を実感

全回答者(1,000名)に、キャッシュレス決済をしていて感じることを聞いたところ、「キャッシュレス決済対応のお店が増えた」(54.5%)が最も高く、次いで、「少額でも気にせず使える」(40.4%)、「ポイントがよく貯まる」(36.4%)、「会計がスピーディー」(29.6%)、「周囲に使う人が増えた」(28.7%)となりました。対応店舗が増え、買い物やサービスの利用時にキャッシュレス決済を利用できる機会が増えたと感じている人が多いようです。

性年代別にみると、「ポイントがよく貯まる」は20代男性(44.0%)、「少額でも気にせず使える」は50代女性(61.0%)と60代女性(59.0%)が、他の層と比べて高くなりました。ポイントが貯まることの利得性を感じているのは若年層の男性に多いようです。また、金額の多寡を気にする必要なくキャッシュレス決済をすることができると感じている人は50代や60代の女性に多く、気兼ねなくキャッシュレス決済を利用できる環境が徐々に整備されていると感じていることがうかがえる結果となりました。

キャッシュレス決済の継続利用層について、キャッシュレス決済の利用頻度が増えた層と、利用頻度は変わらない・減った層を分けてみると、「少額でも気にせず使える」(増えた層51.5%、変わらない・減った層28.1%)、「ポイントがよく貯まる」(増えた層44.2%、変わらない・減った層25.7%)、「周囲に使う人が増えた」(増えた層35.6%、変わらない・減った層16.4%)では、頻度が増えた層のほうが15ポイント以上高くなりました。少額から使える利便性や、ポイントが貯まる利得性、利用者増加による安心感から、キャッシュレス決済の利用頻度が増えた人が多いのではないでしょうか。

また、「現金払いより安く買える」(増えた層32.3%、変わらない・減った層19.7%)、「キャンペーンがお得」(増えた層23.8%、変わらない・減った層13.2%)では、頻度が増えた層のほうが10ポイント以上高くなりました。“お得感”がキャッシュレス決済の利用を後押ししているようです。

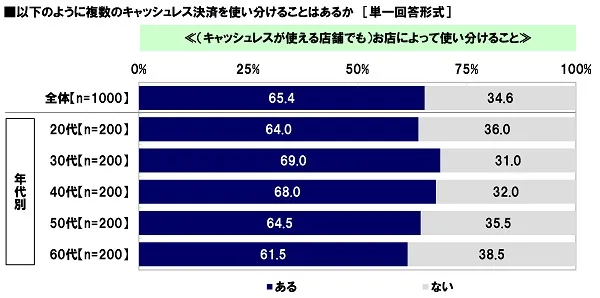

≫ 複数のキャッシュレス決済を使い分け 30代の69.0%が「お店によって使い分け」

キャッシュレス決済には、クレジットカード決済、電子マネー決済、QRコード・バーコード決済など、多くの種類があり、お店での支払いの仕方も、カードの提示、スマホアプリの利用など様々です。では、キャッシュレス決済を使い分けている人はどのくらいいるのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、キャッシュレス決済が使える店舗で、複数のキャッシュレス決済を使い分けることがあるか聞きました。

≪お店によって使い分けること≫については、「ある」は65.4%、「ない」は34.6%となりました。

「ある」と回答した人の割合を年代別にみると、30代(69.0%)が最も高くなりました。

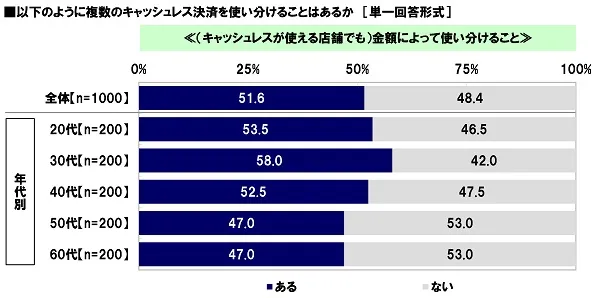

また、≪金額によって使い分けること≫については、「ある」は51.6%、「ない」は48.4%となりました。

「ある」と回答した人の割合を年代別にみると、こちらも30代(58.0%)が最も高くなりました。

30代には、お店や支払い金額に応じて、複数のキャッシュレス決済を使い分けている人が多いようです。

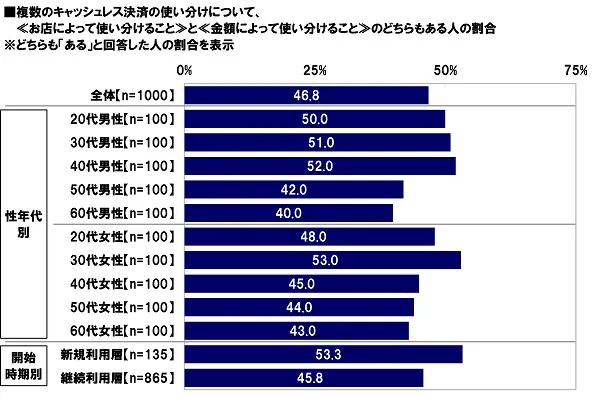

では、複数のキャッシュレス決済を、お店と金額の両方で使い分けている人はどのくらいいるのでしょうか。

複数のキャッシュレス決済の使い分け状況をみると、≪お店によって使い分けること≫と≪金額によって使い分けること≫のどちらも行っている人は46.8%でした。

性年代別にみると、20代男性(50.0%)や30代男性(51.0%)、40代男性(52.0%)、30代女性(53.0%)では半数以上となりました。男性では若い世代のほうがキャッシュレス決済の使い分けに積極的なようです。

また、キャッシュレス決済の利用開始時期別にみると、新規利用層では53.3%と、継続利用層(45.8%)と比べて7.5ポイント高くなりました。

キャッシュレス・消費者還元事業開始後の消費行動

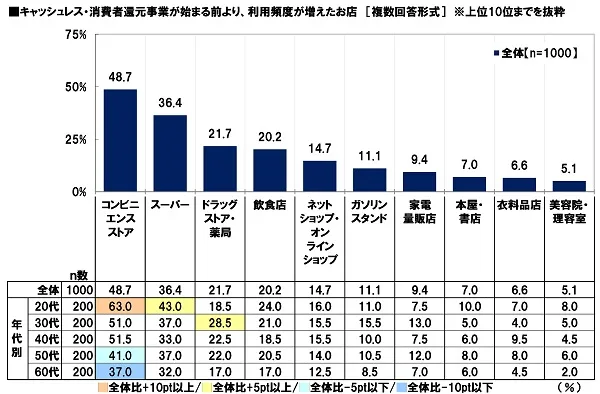

≫ キャッシュレス・消費者還元事業が始まって利用頻度が増えたお店

1位「コンビニエンスストア」 2位「スーパー」 3位「ドラッグストア・薬局」

全回答者(1,000名)に、キャッシュレス・消費者還元事業が始まって利用頻度が増えたお店を聞いたところ、「コンビニエンスストア」(48.7%)が最も高く、次いで、「スーパー」(36.4%)、「ドラッグストア・薬局」(21.7%)、「飲食店」(20.2%)、「ネットショップ・オンラインショップ」(14.7%)となりました。大手コンビニエンスストアでは、店頭でのキャッシュレス決済時に、決済金額の2%分が即時値引きされます。そのためか、コンビニエンスストアの利用頻度が増えたという人が多いようです。

年代別にみると、20代では「コンビニエンスストア」(63.0%)や「スーパー」(43.0%)、30代では「ドラッグストア・薬局」(28.5%)が、他の年代と比べて高くなりました。

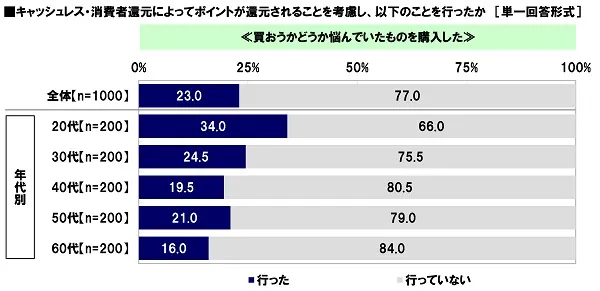

≫ 消費者還元の消費促進効果は若年層で顕著 20代の34.0%が「買おうか悩んでいたものを購入した」と回答

キャッシュレス・消費者還元事業は、消費行動にどのような影響を与えたのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、キャッシュレス・消費者還元事業によってポイントが還元されることを考慮して行ったことについて質問しました。

まず、≪買おうかどうか悩んでいたものを購入した≫では、「行った」が23.0%、「行っていない」は77.0%となりました。

「行った」と回答した人の割合を年代別にみると、若い年代ほど高い傾向がみられ、20代では34.0%でした。

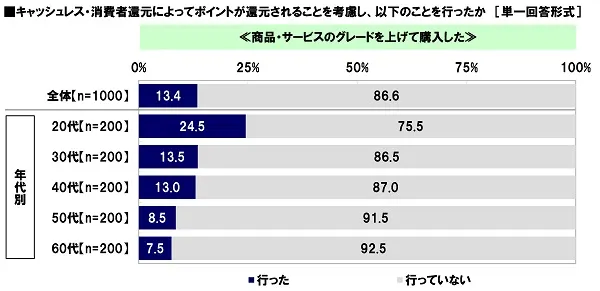

≪商品・サービスのグレードを上げて購入した≫では、「行った」が13.4%、「行っていない」は86.6%となりました。

「行った」と回答した人の割合を年代別にみると、こちらも20代(24.5%)が最も高くなりました。購入の後押しや、ワンランク上の商品・サービスの選択など、消費者還元が消費を促進したケースは20代に多いことがわかりました。

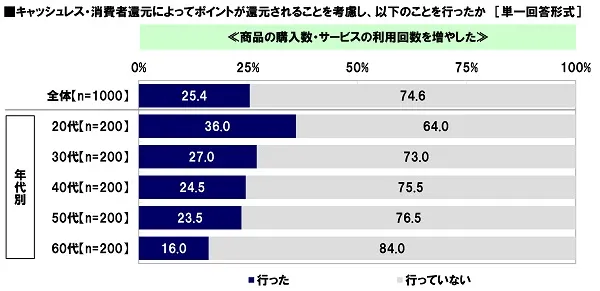

また、≪商品の購入数・サービスの利用回数を増やした≫では、「行った」が25.4%、「行っていない」は74.6%となりました。

「行った」と回答した人の割合を年代別にみると、20代(36.0%)が最も高くなりました。

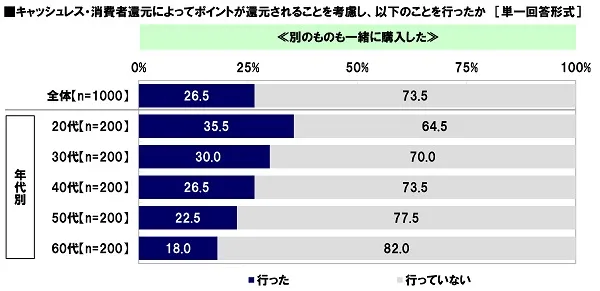

≪別のものも一緒に購入した≫では、「行った」が26.5%、「行っていない」は73.5%となりました。

「行った」と回答した人の割合を年代別にみると、20代(35.5%)が最も高くなりました。ポイントが還元されることを考慮し、商品・サービスに対する消費の量・頻度を増やしたり、“ついで買い”や“合わせ買い”をしたりしている人は、若年層に多いようです。近年、若年層の消費の落ち込みが懸念されていますが、今回のキャッシュレス・消費者還元事業が、キャッシュレス決済でポイントがお得に還元される仕組みを知った若年層の消費喚起の一助となるのではないでしょうか。

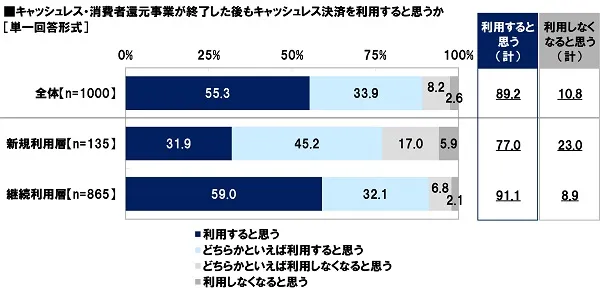

≫ 新規利用層の77.0%が「キャッシュレス・消費者還元事業終了後もキャッシュレス決済を利用する」と回答

キャッシュレス・消費者還元事業は、2020年6月末をもって終了する予定となっていますが、その後のキャッシュレス決済利用意向は、どのようになっているのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、キャッシュレス・消費者還元事業が終了した後もキャッシュレス決済を利用するか聞いたところ、『利用すると思う(計)』(「利用すると思う」と「どちらかといえば利用すると思う」の合計)は89.2%となりました。大多数が、キャッシュレス・消費者還元事業終了後も、キャッシュレス決済を利用し続けたいと考えていることがわかりました。

新規利用層(135名)についてみると、「利用すると思う」は31.9%、「どちらかといえば利用すると思う」は45.2%で、『利用すると思う(計)』は77.0%でした。キャッシュレス決済の利便性や利得性などを実感できたという人が多いのではないでしょうか。