プレスリリース

毎朝20分のオンライン軽体操で、高齢者の歩行能力が7歳若返り! キツイ運動ではなく、低強度のスローエアロビック(R)でも 歩行速度が改善することを証明

■ポイント

◎高齢者に12週間、平日の朝に、自宅からオンラインで20分間の体操(スローエアロビック)教室に参加してもらいました。その結果、参加者の最大歩行速度1)が平均で0.10m/秒改善しました

◎教室参加率が94.5%と高く、高齢者でも自宅でWeb会議ツールを使ったオンライン体操教室に無理なく継続的に参加できることを確認しました

◎負担が少なく、安全に楽しく続けられる運動で高齢期の身体機能を維持できる可能性が示されました

■概要

公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所(本部:東京都新宿区、理事長:生井 俊夫)は、高齢者向けオンライン健康づくりシステムの実証研究の一環として、オンラインで行う軽体操プログラムの健康効果を検証しました。その結果、高頻度かつ短時間のオンライン体操教室は、高齢者の最大歩行速度(移動能力の指標)を改善させることが分かりました。自宅で安全かつ簡単に取り組める運動プログラムが、高齢者の身体機能維持に有効であることが示されたことで、今後の地域・在宅介護予防への応用が期待されます。

本研究の成果は、老年学分野の国際学術誌「BMC Geriatrics」に2025年11月3日付で早期公開されました。

※「スローエアロビック」は公益社団法人日本エアロビック連盟の登録商標です

■背景

高齢期における運動の実践は、健康寿命の延伸や、介護予防のために欠かせません。公的な指針では中高強度の運動が推奨されていますが、高齢者にとっては関節痛や体力・意欲の低下、外出の難しさなどから、継続的な実践は容易ではありません。

そこで本研究では、身体的・心理的な負担が少なく、継続しやすい低強度運動に注目しました。20分と短時間の「音楽に合わせた軽体操プログラム」を、ほぼ毎日、高頻度に実施した場合の、高齢者の健康に与える影響について検証しました。またこの研究は新型コロナウイルス流行後間もない時期に行われたため、体操教室の運営にオンラインを活用し、新たな介護予防・健康づくりの仕組みを考案することを目的としました。

■対象と方法

本研究は東京都八王子市在住の60歳以上の地域在住高齢者81名(平均年齢79.5歳)を対象に実施しました。対象者は無作為に2つのグループに分けられました(体操教室グループ41名、通常生活グループ40名)。体操教室グループの参加者は12週間、平日(祝日を除く月曜~金曜)毎朝20分間、自宅においてタブレット端末上のビデオ会議プラットフォームアプリを介して、オンライン体操教室に参加しました。通常生活グループは、普段と変わらない生活を送りました。

運動プログラムには、音楽に合わせて楽しく実践できる軽体操「スローエアロビック」を採用しました。参加者にはタブレットやWi-Fiルーターといった備品を貸与し、オンラインで体操教室に参加できる環境を整えました。

全参加者を対象に、体組成(筋肉量)、身体機能、身体活動量などの測定を行い、12週間の体操教室の前後で、測定データがどのように変化したかを分析しました。併せて、体操教室の参加率や継続率を評価しました。

オンライン体操教室の様子

自宅から参加している様子

■結果

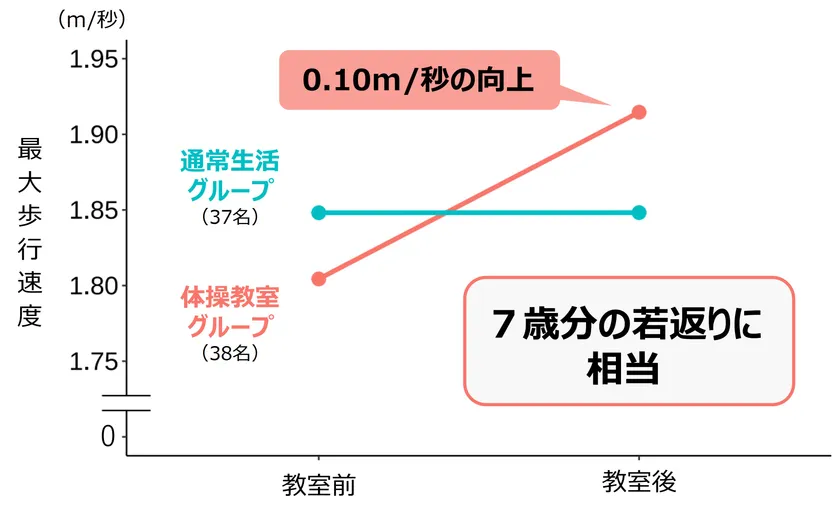

分析には、事後測定まで参加した体操教室グループ38名、通常生活グループ37名のデータを用いました。その結果、体操教室グループは、通常生活グループに比べて最大歩行速度が有意に向上したことが分かりました(0.10m/秒の改善)。日本の高齢者における平均歩行速度のデータをもとにした試算によれば、これは加齢による約7年分の歩行能力低下を取り戻す効果に相当します。体組成(筋肉量)、歩行速度以外の身体機能、身体活動量には大きな変化がみられなかったものの、座位時間が減少し、低強度身体活動に費やす時間が増加する傾向が確認されました。

またオンライン体操教室への参加率は平均94.5%と高く、途中で参加を取りやめた参加者は全体でも7.7%で、継続性に優れていることが分かりました。

体操教室前後における最大歩行速度の変化

■著者のコメント

この研究で採用したスローエアロビックは、音楽に合わせて体幹をひねったり胸を開いたりする動きが多く、これらのリズミカルな全身運動が体幹の柔軟性や歩くときのバランスを高め、歩行速度の向上につながった可能性があります。低強度の運動でも効果的に高齢者の移動能力を高めることが示され、運動が苦手な方にとっても朗報になるでしょう。

この研究はコロナ禍に行われたため、参加者には全員、オンラインで体操に取り組んでもらいました。このシステムは、高齢者に限らず、環境的・身体的な要因から、外に出て体操教室などに参加することが困難な人々にとっても有用なシステムになり得ると考えています。

現在、より効果的な運動プログラムの提案を目指し、低負荷の筋力トレーニングも取り入れた、新しい運動プログラムの有効性を検証しています。また個人宅だけでなく、地域の公民館などで活動する通いの場(高齢者のグループ活動)向け配信モデルを考案することで研究を発展させており、より幅広い層へのリーチを可能にする社会実装戦略の開発と評価を進めています。

■発表論文

掲載誌 :BMC Geriatrics

論文タイトル:Effects of frequent, short-duration web-based light-intensity aerobic dance exercise on body composition,

physical function, and physical activity in older adults: a randomized controlled trial.

著者 :Yuya Watanabe*, Kazuki Hyodo*,#, Daisuke Yamaguchi, Takayuki Noda, Sumiyo Nishida, Aiko Ueno,

Yuko Kai, Takashi Arao (*共同筆頭著者 #責任著者)

DOI番号 :10.1186/s12877-025-06495-3

■用語解説

1.最大歩行速度:「できるだけ速く」歩く際の速度を指し、転倒リスクとの関連性があるとされています。今回の研究では、10メートル歩行テストを実施し、その中間の6メートルを歩く時間をもとに、通常歩行速度と最大歩行速度を測定しました。

■利益相反

著者には開示すべき利益相反はありません。

■財源情報

本研究はJSPS科研費(JP19K20138, JP22K17846)ならびに公益財団法人健康・体力づくり事業財団の助成を受けて行われました。記して深謝します。