プレスリリース

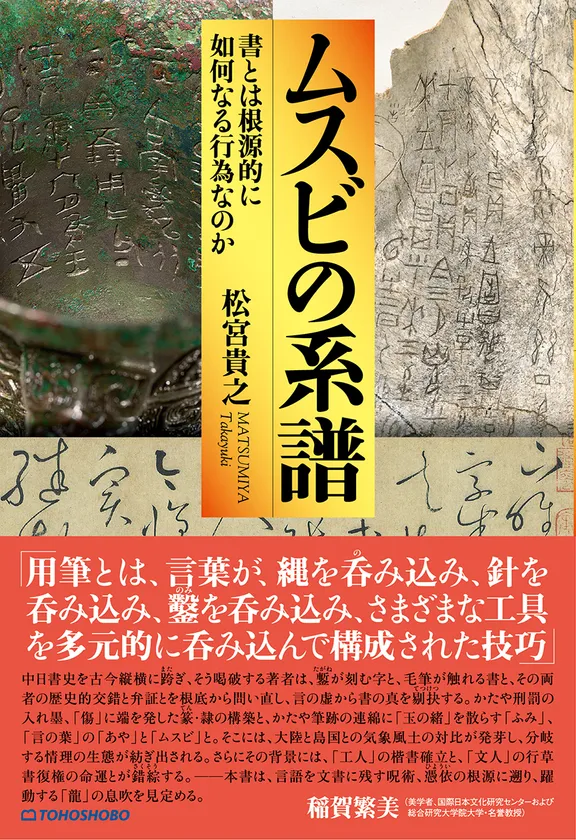

「書とは何か?」この根源的な問いに真正面から挑む新刊書籍 『ムスビの系譜 --書とは根源的に如何なる行為なのか』が 2025年10月15日発売

株式会社東峰書房(本社:東京都新宿区/代表取締役:鏡渕 敬)は、2025年10月15日(水)、書家が書の起源に迫った新刊書籍『ムスビの系譜 --書とは根源的に如何なる行為なのか』(著:松宮貴之、定価:2,750円〈税込〉)を発売します。

書影(1)

■書籍ご紹介サイト

https://tohoshobo.info/?p=2081

現在、中国では「書法」、韓国では「書芸」、日本では「書道」と呼称され、東アジアに根付いた文化である「書」。

結ぶ力は、産む力でもある---「ムスビ」とは、ムス=産とヒ= 霊の二つが重なった言葉、何かが生まれ出る瞬間の力、さらには、人と人、他界(祖先)と現世を繋ぐこと、「結ぶ」はたらきを指しています。

本書では、「ムスビ」を手がかりに結縄(縄の結び)や書契(文字や割符)の時代へと遡り、文字の淵源を巡る神話の解体と書の原初的型態の復元を試みます。筆の習俗的・宗教的意味の考察、類感呪術としての墨と水の意味への論究を踏まえ、文献としての書論の誕生へと至る過程を復元し、書論の連続性と変革性を活写。

加えて、日本語の感性を炙り出し、日本の書の特質についても言及します。そして総括として、書史を「文」と「工」と二元的にとりまとめ、弁証法をもって書史全体を一望。

「書の根源」に迫り、定説を塗り替える理論を提示します。

■『ムスビの系譜 --書とは根源的に如何なる行為なのか』概要

判型 :四六判上製

ページ数 :208ページ

定価 :2,750円(税込) 本体2,500円+税

著者 :松宮 貴之

■目次

序章 結縄と書契の風景──神話の解体への挑戦

書契とは/書とは何か/書と契の合流と甲骨文/筆と結縄の接続/

結縄と書契のアイデンティティ/その本質

第一章 書の源流を求めて

書の本質/糸束と結縄/文から綾へ/傷から糸、そして筆という結びへ/

彡論/聿とふみの周辺/はなすと書す/憑くと祓う/

墨と縄(毛糸束)の結界──聖と俗と/契刻史と木簡史──非下書き論/

史と工と──話し手(筆・史)と書き手(工)/

「書」原論/筆と結縄を繋ぐ甲骨文字──束系文字群の真実/

入れ墨と縄文様/縄と蛇──文と工の諸子百家

第二章 筆と墨の存在意義

書を構成する要素/筆の源流と繩論/詩経 縄縄論/形見と蘇生、そして墨/

隠亡と書家の原点/墨と雨の類感呪術と甲骨文の検証/燃焼供犠と墨、そして水/

彦論/呪文と縄使い/縄触論/糸の文化と文学

第三章 書論の震源と習俗性

古代の震源──中国文明の三つの大呼吸/文明と文字──戦国の結晶点/

刻石解読論──書と文字の統一/始皇帝の総括としての説文解字/

許慎の革命/動き出す書の概念/草書と手紙/諜報から気持ちへの変革/

役者の登場/文と工の書き方の物語り──書論/書という認識法/

天然と工夫の真実/王羲之と龍/龍の書論史的解釈/

糸と墨の玄線論──精神化と色彩的境地の形成

第四章 日本の書文化の感性とその基底

斎戒沐浴という文化の淵源と思想/依代の条件と対象/注連縄論/神と紙/

古事記/しめ縄と結界/糸の国/万葉集と結びと羲之/余白と間と空気/

清貧の感性という基層/無風と暴風/ふみの孤島

第五章 文と工

傷と石の文化/心の入れ墨・漢字/墨子宗教論/血の誓約と血文字/

言葉と文字と歴史層/文字と意/王羲之の尺牘/言動の姿/

糸と気と文人の文脈──引き圧しの呼吸の発見/書という風景と物語り/

帰属と賞罰/賞を構成する思想/工人と文人の史観的交感と弁証法

あとがき

図版出典・所蔵一覧

■著者プロフィール

著者:松宮 貴之(まつみや たかゆき)

作家、書家。

1971年生まれ。

東京学芸大学教育学部芸術課程書道科卒。

文学修士(二松学舍大学)

教育学修士(東京学芸大学)

学術博士(総合研究大学院大学)

大阪大学非常勤講師、

佛教大学・四国大学大学院非常勤講師

[主要著書]

『書と思索』(東方書店 2019年)、『「入れ墨」と漢字』(雄山閣 2021年)、『書人 郭沫若』(武蔵野書院 2024年)、『新編 書論の文化史』(雄山閣 2024年)、『政治家と書―近現代に於ける日本人の教養 第二版』(雄山閣 2025年)

[主要論文]

「徐渭の東京国立博物館蔵『花卉雑画巻』山査詩図についての書論史的一考察──画と書の表象、『諦観』と『怨嗟』の意味を巡って」『MUSEUM』(東京国立博物館研究誌)第702 号、「董其昌の禅と宋明理学の構造」(『禅文化研究所紀要』第37号)

■推薦の言葉

石川九楊は『中国書史』をはじめとする著書で、「筆触」の根源に「筆蝕」を仮定した。紙本毛筆の時代以前に、金石に鑿(のみ)や鏨(たがね)で字を刻む段階を想定した仮説だった。だが本書で松宮貴之は抜本的な再考を提案する。殷代甲骨文字研究の発展に照らし、許慎の『説文解字』の背景を探り、王羲之の神格化に至る経緯を検討した結果である。糸を撚り、縄を結う営みに文字の起源を想定し、竹簡や木簡への筆記を前提とすれば、結縄に書契の源が見えてくる。篆書や隷書の確立の裏には、刑罰執行に関する墨子の言説が浮上する。墨は入れ墨であり、煤は骨灰に由来する。石碑が行政上の要請なら、石刻は工人の手に委ねられた筈。官僚社会の確立による楷書の汎用とは裏腹に、行書が文人の私情表出の手段として復権し、王羲之の書の評価が定まる。翻って倭国・日本の書は、ひらがなの定着とともに、連綿と散らし書きへと逸脱し、和歌の世界が漢字文明を解体する。注連縄の結界、蛇信仰由来の依代(よりしろ)としての短冊の上に、「文字」ならぬ言の葉が、水茎となって滴り落ちる。畢竟、書は触知により飛翔する「龍」。楚の長沙筆の検討や漢籍・和歌に跨る幾多の文献踏査から、伏羲女媧(ふくぎじょか)に遡る「結縄」としての「書」の帰趨展開が問われることとなる。

稲賀繁美(美学者、国際日本文化研究センターおよび総合研究大学院大学・名誉教授)

■発行:株式会社東峰書房 会社概要

(1)商号 :株式会社東峰書房( https://tohoshobo.info/ )

英名 :TOHOSHOBO INC.

(2)代表者 :代表取締役 鏡渕 敬

(3)本店所在地 :東京都新宿区新宿4-2-20

(4)主な事業の内容:ビジネス書の出版

(5)資本金 :3,500万円