プレスリリース

2019年KPMGグローバル自動車業界調査結果について

- モビリティとロジスティクスの融合が進む -

KPMGインターナショナル(チェアマン:ビル・トーマス)は、今回で20回目となる「KPMGグローバル自動車業界調査」の2019年度版をまとめましたので、お知らせします。

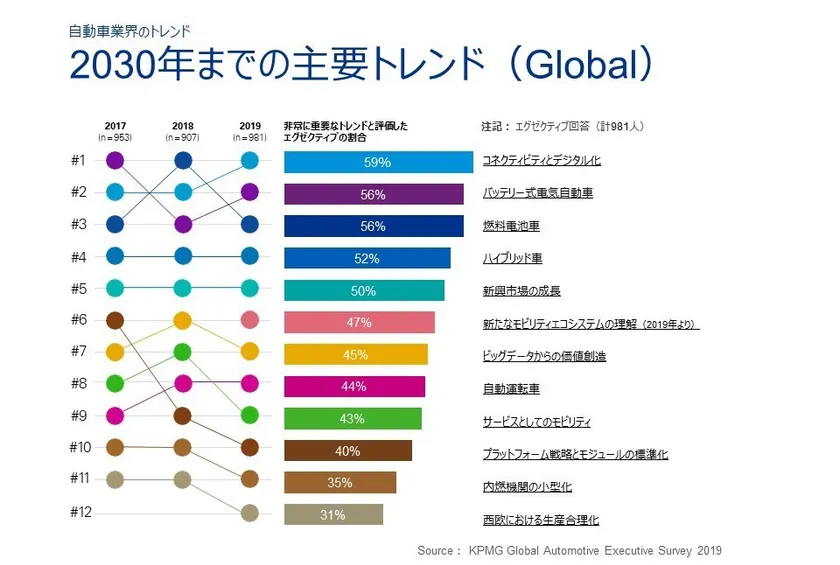

2030年までの自動車業界の主要トレンド(グローバル)

本調査は、世界の自動車業界の現状と将来の展望を分析することを目的に、KPMGインターナショナルが毎年行っているもので、20回目となる本調査では、世界41カ国の主要自動車関連企業の幹部981名を対象にアンケートを行い、自動車関連業界の現状を調査しました。また、世界の消費者2,000名以上へのアンケートも同時に行っています。その結果、自動車業界は大きな転換期に差し掛かっており、各社は伝統的な専門知識を超えた新たな役割を明確にしながら、コアコンピタンスを構築する必要があるとエグゼクティブが考えていることが明らかとなりました。

■本調査結果の概要は次の通りです。

・2030年までの自動車業界の主要トレンドはコネクティッドやパワートレーン技術であり、MaaSやモビリティエコシステムについての重要性は相対的にまだ上位に来ていない

・今後は当局の規制により、技術活用の方向性が左右される可能性が高い

・いずれのパワートレーン技術についても投資計画ありとする回答が6割以上になっており、当面は複数のパワートレーン技術が併存する状況が継続すると考えられる

・人の移動とモノの輸送が融合し、モビリティエコシステムが形成される(KPMGではこれをモビリスティックス(mobi-listics)と呼んでいる)

・自動車販売ディーラーの店舗数は2025年までに30%程度減少する可能性がある

・トヨタは今後5年間で最もシェアを伸ばすブランドとしてみられており、BMWとテスラがそれに続いている

■調査方法

調査期間 :2018年10月~11月

調査対象者 :自動車メーカー、サプライヤー、販売ディーラー、

金融サービス会社、モビリティサービスプロバイダー、ICT企業等、

世界の自動車関連企業の幹部981名(うち日本は56名)。

世界中の消費者2,028名(うち日本は143名)

調査方法 :インターネットによるアンケート調査

調査対象地域(自動車業界幹部):日本(6%)、西欧(25%)、東欧(12%)、

北米(14%)、南米(11%)、中国(11%)、

インド・東南アジア(12%)、その他(9%)

対象企業規模:全回答企業のうち60%以上が年間売上高10億米ドル以上の

企業であり、26%が100億米ドル以上の企業

※小数点以下の数値については、四捨五入

■2019年KPMGグローバル自動車業界調査エグゼクティブサマリー

1. 2030年までの自動車業界の主要トレンド

コネクティッドカー技術が最も重要なトレンドとなった。順位の入れ替わりは多少あるものの、1位から5位までについては過去3年間、回答の傾向がほとんど変わっていない。

【グローバル】2030年までの自動車業界の主要トレンド

1 コネクティッドカー技術

2019年:59%

2018年:50%

2017年:49%

2 バッテリー式電気自動車

2019年:56%

2018年:49%

2017年:50%

3 燃料電池車

2019年:56%

2018年:52%

2017年:47%

4 ハイブリッド車

2019年:52%

2018年:47%

2017年:44%

5 新興市場での市場成長

2019年:50%

2018年:47%

2017年:43%

※「極めて重要」と選択した回答者の割合。上位5位までのトレンドのみ記載

大きな変化のなかったグローバルの回答に対して、日本の回答は今回の調査で変化があった。

前回6位だったハイブリッド車が2位に上昇、4位の自動運転車と5位のビッグデータからの価値創造もそれぞれ上昇した。

【日本】2030年までの自動車業界の主要トレンド

1 燃料電池車

2019年:52%

2018年:70%

2017年:51%

2 ハイブリッド車

2019年:48%

2018年:40%

2017年:33%

3 新興市場での市場成長

2019年:39%

2018年:50%

2017年:41%

4 自動運転車

2019年:36%

2018年:28%

2017年:41%

5 ビッグデータからの価値創造

2019年:34%

2018年:28%

2017年:30%

※「極めて重要」と選択した回答者の割合。上位5位までのトレンドのみ記載

なお、ランク外のものを含めて、特にモビリティサービスに関連する項目をグローバルの結果と比べたところ、日本の自動車業界のエグゼクティブの関心が薄いことがわかった。

【2030年までの自動車業界の主要トレンド】

・コネクティッドカー技術

グローバル:52%

日本 :32%

・MaaS(サービスとしてのモビリティ)

グローバル:43%

日本 :20%

・モビリティエコシステムの理解

グローバル:47%

日本 :29%

※各項目について「極めて重要」と選択した回答者の割合

また、77%のエグゼクティブは、過去数十年間は自動車メーカーが技術的課題に責任を負ってきた一方、規制当局がその役割を引き継ぐという見方に同意している。

【これまでは、自動車メーカーが中心的に技術活用の方向性を定めてきたが、将来は、規制当局の意向によって自動車メーカーの技術活用の方向性が大きく影響を受けるようになると思うか?】

グローバル:77%

日本 :68%

※「そう思う」と選択した回答者の割合

2. パワートレーンの動向

グローバルの結果ではハイブリッド車とバッテリー自動車への投資計画があるとする回答が7割を超えたのに対して、日本の回答は5割程度にとどまっている。日本で投資意欲が一番高かったのは内燃機関エンジンであったが、そこだけを見てもグローバルの回答割合よりも低くなっており、全体的にパワートレーン技術への投資意欲が低い傾向となった。

【今後5年間で投資を予定しているパワートレーン技術】

・ハイブリッド車

グローバル:71%

日本 :48%

・バッテリー式電気自動車

グローバル:71%

日本 :55%

・プラグインハイブリッド車

グローバル:68%

日本 :43%

・レンジエクステンダー付き電気自動車

グローバル:67%

日本 :43%

・内燃機関エンジン

グローバル:65%

日本 :63%

・燃料電池車

グローバル:60%

日本 :38%

※「投資予定あり」と選択した回答者の割合

(自動車メーカー/サプライヤー以外の回答者は「どの技術に投資すべきと思うか」を回答)

一方、消費者の選択するパワートレーンはハイブリッド車がグローバル、日本ともに1位となった。

【今後5年間に購入する自動車のパワートレーン[消費者回答]】

・ハイブリッド車

グローバル:35%

日本 :39%

・内燃機関エンジン

グローバル:19%

日本 :22%

・プラグインハイブリッド車

グローバル:18%

日本 :23%

・バッテリー式電気自動車

グローバル:12%

日本 :10%

・燃料電池車

グローバル:9%

日本 :4%

・レンジエクステンダー付き電気自動車

グローバル:7%

日本 :1%

※自動車を購入する際のパワートレーンとして選択した回答者の割合

また、自動車業界のエグゼクティブの7割以上が、パワートレーン技術を当該国の資源に合わせて採用する可能性が高いと考えている。

【国別にみて、当該国の資源に合わせてパワートレーン技術を採用することになる。】

グローバル:77%

日本 :71%

※「同意する」と選択した回答者の割合

3. モビリティサービスの普及と、物流との融合

モビリティサービスが成功するうえで重要なこととして、グローバルでは「ブランドの信頼性」が1番(41%)に挙げられている一方でTCOが重視されていないのに対して、日本ではコミュニティや価値観が共有されている環境であることが重視され、サービスの可用性は求められていないと自動車業界のエグゼクティブは考えている。

一方、消費者の回答はグローバルと日本で同様の傾向となっている。日本の回答を自動車業界のものと比較すると、「ブランドの信頼性」「コミュニティや価値観の共有」に対する意識にギャップがあることがわかった。

【モビリティ分野でのシェアリングエコノミーにおける主な成功要因はどれか?】

<自動車業界回答>

・ブランドの信頼性

グローバル:41%

日本 :25%

・いつでもどこでも利用可能なこと

グローバル:26%

日本 :16%

・コミュニティや価値観の共有

グローバル:20%

日本 :36%

・TCO(自動車の総保有コスト)

グローバル:13%

日本 :23%

・モビリティサービスを利用するつもりはない

グローバル:-

日本 :-

<消費者回答>

・ブランドの信頼性

グローバル:43%

日本 :48%

・いつでもどこでも利用可能なこと

グローバル:39%

日本 :38%

・コミュニティや価値観の共有

グローバル:16%

日本 :18%

・TCO(自動車の総保有コスト)

グローバル:23%

日本 :34%

・モビリティサービスを利用するつもりはない

グローバル:17%

日本 :16%

※自動車業界回答はいずれかの選択肢を選択した回答者の割合

消費者回答は複数回答で各選択肢を選択した回答者の割合

自動車業界のエグゼクティブは将来的には人と物の輸送を区別しないであろうという意見に同意しており、人の移動と物流が融合したエコシステム(モビリスティックス)に対する期待が高まっていると考えられる。

【将来、貨物輸送と人員輸送の区別はなくなる。】

グローバル:60%

日本 :72%

※「そう思う」「非常にそう思う」と選択した回答者の割合

モビリティとロジスティックスがより密接なものになる中、自社のビジネスモデルを再考する必要があり、自社だけで行動するのではなく、都市、物流会社、モビリティサービスプロバイダー、あるいはモビリティエコシステムにおいて考え得るあらゆる利害関係者と全く新しい協力関係を結ぶ必要があると考えているエグゼクティブはグローバルで8割以上であった。

【将来、自社でもエコシステムの他の組織(都市、物流会社、モビリティサービスプロバイダーなど)と協力関係を結ぶ必要があると思う。】

グローバル:83%

日本 :59%

※「そう思う」と選択した回答者の割合

4. 顧客との接点を勝ち取るのはだれか?

グローバルでは今後顧客との接点を掌握するのは自動車メーカーであるという見方をしている。日本の回答傾向としては、自動車ディーラーやモビリティサービスプロバイダーが掌握するという回答がグローバルと比べて相対的に高い。

【ビジネスモデルと消費者行動の変化を考慮したとき、2025年までに顧客との関係を「掌握」するのは誰か?】

・自動車メーカー

グローバル:49%

日本 :23%

・システムサプライヤー(Bosch、Continental、デンソーなど)

グローバル:17%

日本 :25%

・自動車販売ディーラー

グローバル:11%

日本 :18%

・モビリティソリューションプロバイダー(Uber、GetTaxiなど)

グローバル:11%

日本 :20%

・ICT企業(Google、Microsoftなど)

グローバル:13%

日本 :14%

※各選択肢を選択した回答者の割合

グローバルでは自動車ディーラーの店舗数が2025年までに20~30%程度減少するとみられているのに対して、日本の自動車業界のエグゼクティブは楽観的な回答が多い。

【自動車ディーラーの店舗は2025年までにどの程度減少するか?】

・50%程度減少する

グローバル:8%

日本 :9%

・40%程度減少する

グローバル:10%

日本 :7%

・30%程度減少する

グローバル:30%

日本 :16%

・20%程度減少する

グローバル:30%

日本 :23%

・10%程度減少する

グローバル:14%

日本 :16%

・変化しない

グローバル:8%

日本 :29%

※各選択肢を選択した回答者の割合

アフターマーケットについても今後ますます自動車メーカーがシェアを伸ばすと考えられており、独立系のアフターサービス企業は自動車メーカーとの競争が一層厳しさを増すと考えられる。

【アフターマーケットは大きく変わり、自動車メーカービジネスの一部になると思うか?】

・そう思う。自動車メーカーはアフターマーケットを完全に支配することに重点を置くだろう。

グローバル:37%

日本 :16%

・自動車メーカーはこれまでよりアフターサービス事業を重視し、独立系アフターサービス企業からマーケットシェアを得るだろう。

グローバル:55%

日本 :73%

・そう思わない。独立系アフターサービス企業はアフターマーケットにおける役割とポジションを維持するだろう。

グローバル:8%

日本 :11%

※「そう思う」と選択した回答者の割合

結果として、自動車メーカーの収益性は今後数年間でどのように変化すると思うかという問いに対して、北米のエグゼクティブは成熟市場で強気の予測、中国は新興市場に自信を持っている一方で、西欧や日本は相対的に成熟市場で弱気の傾向がみられる。

【自動車メーカーの収益性は今後数年間でどのように変化すると思うか?】

<日本>

・新興市場

増加する :45%

変わらない:48%

減少する :7%

・成熟市場

増加する :46%

変わらない:41%

減少する :13%

<北米>

・新興市場

増加する :54%

変わらない:41%

減少する :4%

・成熟市場

増加する :60%

変わらない:36%

減少する :4%

<西欧>

・新興市場

増加する :43%

変わらない:48%

減少する :9%

・成熟市場

増加する :43%

変わらない:38%

減少する :19%

<中国>

・新興市場

増加する :61%

変わらない:32%

減少する :7%

・成熟市場

増加する :45%

変わらない:45%

減少する :11%

※各選択肢を選択した回答者の割合

5. 将来の市場シェア予測

前回2位だったトヨタグループのシェア増加を予測する回答が今回は1位となった。テスラが4位から3位に、現代グループが10位から7位に上昇するなどの動きはあるが、10位圏内の自動車メーカーの顔ぶれにはほとんど変化がない。

【今後5年間で、世界的な市場シェアが増加すると思われるメーカーはどこか?】

1 トヨタグループ

2019年:60%

2018年:52%

2017年:55%

2 BMW

2019年:57%

2018年:59%

2017年:58%

3 テスラモーターズ

2019年:52%

2018年:51%

2017年:44%

4 フォルクスワーゲングループ

2019年:52%

2018年:50%

2017年:49%

5 ダイムラー・メルセデスベンツ

2019年:51%

2018年:52%

2017年:52%

6 ホンダ

2019年:46%

2018年:46%

2017年:51%

7 現代グループ

2019年:46%

2018年:42%

2017年:50%

8 BAIC

2019年:46%

2018年:44%

2017年:41%

9 フォードグループ

2019年:42%

2018年:45%

2017年:47%

10 ルノー・日産グループ(三菱を除く)

2019年:41%

2018年:41%

2017年:42%

※各自動車メーカーについて、シェアが「増加する」と選択した回答者の割合。上位10社のみ記載

サーベイの詳細(英語版)は、こちらのホームページからご覧いただけます: www.kpmg.com/GAES2019

■KPMGモビリティ研究所について

「KPMGモビリティ研究所」は、KPMGグローバルの各関連研究グループと連携し、社会構造の変化を1つの切り口=モビリティで捉えて産業横断的に研究しています。国内外のモビリティに関わる動向の情報収集や調査研究、モビリティ関連分野の専門家の育成、内外の知見に関する情報発信、そして将来的に産学官連携のハブとしての役割を果たしながら、日本のモビリティ発展に寄与することを目指しています。

■KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる7つのプロフェッショナルファームによって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社KPMG FAS、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人

■KPMGインターナショナルについて

KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供するプロフェッショナルファームのグローバルネットワークです。世界153の国と地域のメンバーファームに207,000名のプロフェッショナルを擁し、サービスを提供しています。KPMGネットワークに属する独立した個々のメンバーファームは、スイスの組織体であるKPMG International Cooperative(“KPMG International”)に加盟しています。KPMGの各メンバーファームは法律上独立した別の組織体です。