報道関係者各位

プレスリリース

プレスリリース

2017年7月12日 11:00

株式会社フォトクリエイト

スナップスナップ 親・子ども・先生 きずなプラスプロジェクト 親と園の子育ての連携・協働に関する意識調査 園の先生から得られる情報を 「家庭での子育て」でも参考にしている保護者は約6割

・「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家」と感じている保護者は約5割 ・「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じている保護者が約6割 など、 園との連携・協働(親の参画)意識や保育の専門性への理解の実態が明らかに!

株式会社フォトクリエイト(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大澤 朋陸、以下 当社)が運営しているスクールフォト向けインターネット写真販売サービス「スナップスナップ」では、2016年度(2016年4月~2017年3月)に子どもを保育園・幼稚園・認定こども園に通わせていた保護者3,000人を対象に『親と園の子育ての連携・協働に関する意識調査』を実施、その結果をまとめました。

子育てが地域の中で孤立する時代にあって、親と園の連携・協働化、すなわち親の参画を促す方向性を探る取り組みが始まっています。こうした取り組みの中では、保育者(園)と保護者の信頼関係を形成することが不可欠です。保護者が園の保育の取り組みを理解し、参画していくことが重視される一方で、園の先生には、良好な関係性を構築していくことがこれからの保育者の専門性として求められていきます。それは、保護者支援あるいは相談支援、家族支援のスキルや保護者の置かれた状況を踏まえながら、受容と共感を行ったり、子どもの姿を発信することなどを通して、信頼関係を構築していくスキルです。(※1)

※1 出典:玉川大学大学院 教育学研究科 コラム:新制度時代の保育の質と保護者支援 Vol.4:親の参画(parents involvement)の時代へ 大豆生田 啓友 より (一部改編)

「スナップスナップ」では、子どもの成長や学び、日常の記録を切り取ったスクールフォトの撮影・提供を通じて、子どもに寄り添う家族と先生(園)とのコミュニケーションや信頼関係を促進させながら、「周囲の絆を育む子どもの成長メディア」を目指しています。そこで今回は、玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授の監修の下、『親と園の子育ての連携・協働に関する意識』に関する保護者の意識を調査しました。

【調査トピックス】

No1:園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしている保護者は約6割

No2:「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源

「園からのお便り」と「先生との会話」が中心

No3:一方で、先生からの情報を「家庭での子育て」で参考にしていない保護者の理由

「園からの情報はお知らせが中心」、「子どもの様子が詳細までわからないから」

No4:園の先生から積極的に子育てのアドバイスをもらっている保護者は約4割

No5:園の先生からの子育てのアドバイスで役立っている内容

「子どもの成長発達」、「子どもの友達関係」、「生活習慣」、「親子関係」 など

No6:「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家」と感じている保護者は約5割

No7:「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じている保護者が約6割

- 調査監修者:玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授のコメント

【調査結果】

■1. 園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしている保護者は約6割

■2. 「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源は「園からのお便り」「先生との会話」が中心

■3. 園の先生からの情報を「家庭での子育て」で参考にしていない理由は「園からの情報はお知らせが中心」、「子どもの様子が詳細までわからないから」

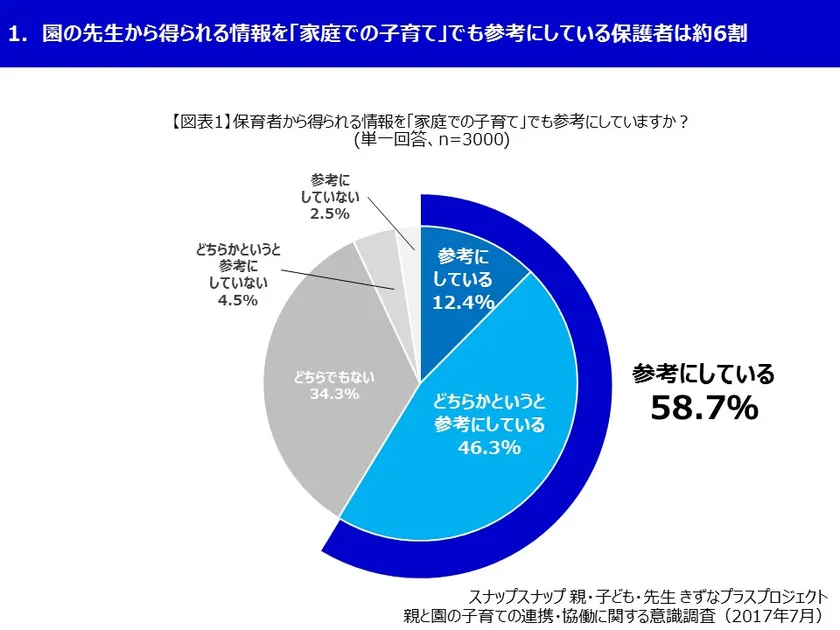

保護者に『園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしていますか?』と聞いたところ、約6割(58.7%)が「参考にしている」と回答しました。【図表1】

【図表1】園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしていますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_1.jpg

保護者に、『「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源』を聞いたところ、約7割(74.2%)が「学級通信・園のおたより」、ほぼ同じ割合で「先生との会話」(71.2%)と回答しました。【図表2】

一方で、園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」で参考にしていない、または「どちらでもない」と回答した約4割(41.3%)の保護者に参考にしない理由を聞いたところ、「お便りなど園からの発信物はお知らせや案内が中心だから」、「園での子どものことについて詳細までよくわからないから」と回答しました。【図表3】

【図表2】「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源

(複数回答、n=1761)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_2.jpg

【図表3】先生から得られる情報を「家庭での子育て」で参考にしていない理由

(複数回答、n=1239)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_3.jpg

■4. 園の先生から積極的に子育てのアドバイスをもらっている保護者は約4割

保護者に『家庭での子育てなどについて、お子さまの先生から何かしらのアドバイスを受けていますか?』と聞いたところ、約4割(37.8%)が「受けている」と回答しました。【図表4】

【図表4】家庭での子育てなどについて、お子さまの先生から何かしらのアドバイスを受けていますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_4.jpg

■5. 園の先生からの子育てのアドバイスで役立っている内容は「子どもの成長発達」、「子どもの友達関係」、「生活習慣」、「親子関係」 など

園の先生から「家庭の子育て」についてアドバイスをもらっている保護者は「子どもの成長発達」(82.8%)、「子供の友達関係」(79.6%)のアドバイスが実際に役に立っていると回答しました。【図表5】

【図表5】実際に役に立っているアドバイスランキング

(複数回答、n=1133)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_5.jpg

■6. 「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家」と感じている保護者は約5割

保護者に『「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家である」と感じますか?』と聞いたところ、約5割(53.9%)が「専門家と感じる」と回答しました。【図表6】

【図表6】「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家である」と感じますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_6.jpg

■7. 「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じている保護者が約6割

『「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じますか?』と聞いたところ、約6割(63.1%)が「共に育てていると感じる」と回答しました。【図表7】

【図表7】「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_7.jpg

■調査監修者:玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授のコメント

『今回の調査では、園の先生からの情報を家庭での子育てでも参考にしていて、「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」という意識を持つ親が6割いました。子どもの成長や友達関係、生活習慣などについて、園の先生からアドバイスを受けている親は4割程度でしたが、実際には担任の先生との雑談などの中で、共感している方が多いように思います。

参考にしている情報源としては「お便り」中心で、また、参考にしない親も「園のお知らせが中心だから」を挙げているため、園からの情報発信の仕方に工夫が必要であると感じます。最近は、写真やインターネットを活用して、子どもたちの様子をよりわかりやすく、親に伝える工夫をする園も増えています。アナログな方法だけでなく、デジタルを上手に取り入れ、使いこなすこともこれからの園には求められます。

一方で、「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家」であると感じている親は5割程度でした。本来、保育は幼稚園・保育園を問わず、高い専門性が求められる仕事です。保育の専門性について、親に理解してもらえるように、「保育とはどういうものか」を園からもっと伝えていくことが大切だと考えています。』

<玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授>

1996年、玉川大学卒業後、玉川学園幼稚部に担任として4年間勤務。東一の江幼稚園に異動と同時に聖徳大学大学院に入学。在学中より、短大、専門学校の非常勤講師を経て、2005年より玉川大学教育学部講師(2013年より准教授)となる。

■株式会社フォトクリエイト 代表取締役社長 大澤 朋陸のコメント

『スクールフォト向けインターネット写真販売サービス「スナップスナップ」は、いい写真を通じて、親と先生とのコミュニケーションの促進をサポートします。』( http://snapsnap.jp/ )

『「スナップスナップ」は、幼稚園や保育園、学校等教育機関における各種イベントや日常を地域の写真館やプロカメラマンが撮影した写真(スクールフォト)をインターネット上でご家族に販売するサービスです。ライフスタイルが多様化する中、時間や場所の制約が無く、いつでも簡単に子どもの学校イベントの写真を閲覧・注文できるサイトとして、益々ニーズが高まっています。2017年5月現在、保育園から大学まで全国約5,000校が導入している全国トップシェアのサービスです。

当サービスは、年間に21,400件以上の行事や日常の撮影を行い、保護者の方々に写真を提供しており、多くの子どもたちの成長や学びの姿を、写真を通じて、保護者の方々に伝える手助けができるものと考えています。また、「スナップスナップ」がこれまで撮影してきた写真には、子どもたちの成長の瞬間の側には、時には優しく見守り、時にはそっと背中を押してくれる先生方の存在を感じるものがたくさんあります。こうした写真からも「保育」という職業がすばらしい仕事であることを改めて保護者の方々や社会に伝える一助になることを期待しています。

「スナップスナップ」では、今後も「周囲の絆を育む子どもの成長メディア」として、子育てを担う保護者と先生・園とのコミュニケーションの促進をサポートしてまいります。』

《調査概要》

調査タイトル: 親と園の子育ての連携・協働に関する意識調査

調査主体 : 株式会社フォトクリエイト スナップスナップ

調査方法 : インターネット調査

調査日 : 2017年4月12日~13日

調査対象 : 2016年度(2016年4月~2017年3月)に

子どもを幼稚園、保育園または

認定こども園の年少クラス~年長クラスに

通わせていた男女

調査領域 : 全国

回答者数 : 3,000人

《スナップスナップの取り組みのご紹介》

スナップスナップ 親・子ども・先生 きずなプラスプロジェクト( http://kizunaplus.snapsnap.jp/ )

「周囲の絆を育む子どもの成長メディア」を目指す「スナップスナップ」が、「写真×IT技術」を通じて、家族のコミュニケーションや教育・保育、子どもの成長に貢献するための取り組みとして、2015年からスタートさせたプロジェクトです。「いい写真の共有」を通じて、子どもを中心とした周囲のコミュニケーションの深化を目指しています。

【会社概要】

社名 : 株式会社フォトクリエイト

設立 : 2002年1月24日

資本金: 358百万円(2017年3月31日現在)

所在地: (本社)〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-16-6 タツミビル3F

(西日本ディビジョン)〒663-8243 兵庫県西宮市津門大箇町6番10号

代表者: 代表取締役社長 大澤 朋陸

URL : http://photocreate.co.jp/

主要なサービス:

・オールスポーツコミュニティ( http://allsports.jp/ )

マラソン大会等各種スポーツイベントでプロカメラマンが撮影した写真をイベント参加者向けに販売するWebサイト

・スナップスナップ( http://snapsnap.jp/ )

園・学校機関における各種イベントで同じくプロカメラマンが撮影した写真をご家族に販売するWebサイト

事業概要:

・インターネット写真事業

・フォトクラウド事業

・広告・マーケティング支援サービス

スナップスナップ 図表1

子育てが地域の中で孤立する時代にあって、親と園の連携・協働化、すなわち親の参画を促す方向性を探る取り組みが始まっています。こうした取り組みの中では、保育者(園)と保護者の信頼関係を形成することが不可欠です。保護者が園の保育の取り組みを理解し、参画していくことが重視される一方で、園の先生には、良好な関係性を構築していくことがこれからの保育者の専門性として求められていきます。それは、保護者支援あるいは相談支援、家族支援のスキルや保護者の置かれた状況を踏まえながら、受容と共感を行ったり、子どもの姿を発信することなどを通して、信頼関係を構築していくスキルです。(※1)

※1 出典:玉川大学大学院 教育学研究科 コラム:新制度時代の保育の質と保護者支援 Vol.4:親の参画(parents involvement)の時代へ 大豆生田 啓友 より (一部改編)

「スナップスナップ」では、子どもの成長や学び、日常の記録を切り取ったスクールフォトの撮影・提供を通じて、子どもに寄り添う家族と先生(園)とのコミュニケーションや信頼関係を促進させながら、「周囲の絆を育む子どもの成長メディア」を目指しています。そこで今回は、玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授の監修の下、『親と園の子育ての連携・協働に関する意識』に関する保護者の意識を調査しました。

【調査トピックス】

No1:園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしている保護者は約6割

No2:「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源

「園からのお便り」と「先生との会話」が中心

No3:一方で、先生からの情報を「家庭での子育て」で参考にしていない保護者の理由

「園からの情報はお知らせが中心」、「子どもの様子が詳細までわからないから」

No4:園の先生から積極的に子育てのアドバイスをもらっている保護者は約4割

No5:園の先生からの子育てのアドバイスで役立っている内容

「子どもの成長発達」、「子どもの友達関係」、「生活習慣」、「親子関係」 など

No6:「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家」と感じている保護者は約5割

No7:「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じている保護者が約6割

- 調査監修者:玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授のコメント

【調査結果】

■1. 園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしている保護者は約6割

■2. 「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源は「園からのお便り」「先生との会話」が中心

■3. 園の先生からの情報を「家庭での子育て」で参考にしていない理由は「園からの情報はお知らせが中心」、「子どもの様子が詳細までわからないから」

保護者に『園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしていますか?』と聞いたところ、約6割(58.7%)が「参考にしている」と回答しました。【図表1】

【図表1】園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」でも参考にしていますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_1.jpg

保護者に、『「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源』を聞いたところ、約7割(74.2%)が「学級通信・園のおたより」、ほぼ同じ割合で「先生との会話」(71.2%)と回答しました。【図表2】

一方で、園の先生から得られる情報を「家庭での子育て」で参考にしていない、または「どちらでもない」と回答した約4割(41.3%)の保護者に参考にしない理由を聞いたところ、「お便りなど園からの発信物はお知らせや案内が中心だから」、「園での子どものことについて詳細までよくわからないから」と回答しました。【図表3】

【図表2】「家庭での子育て」でも参考にしている園の情報源

(複数回答、n=1761)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_2.jpg

【図表3】先生から得られる情報を「家庭での子育て」で参考にしていない理由

(複数回答、n=1239)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_3.jpg

■4. 園の先生から積極的に子育てのアドバイスをもらっている保護者は約4割

保護者に『家庭での子育てなどについて、お子さまの先生から何かしらのアドバイスを受けていますか?』と聞いたところ、約4割(37.8%)が「受けている」と回答しました。【図表4】

【図表4】家庭での子育てなどについて、お子さまの先生から何かしらのアドバイスを受けていますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_4.jpg

■5. 園の先生からの子育てのアドバイスで役立っている内容は「子どもの成長発達」、「子どもの友達関係」、「生活習慣」、「親子関係」 など

園の先生から「家庭の子育て」についてアドバイスをもらっている保護者は「子どもの成長発達」(82.8%)、「子供の友達関係」(79.6%)のアドバイスが実際に役に立っていると回答しました。【図表5】

【図表5】実際に役に立っているアドバイスランキング

(複数回答、n=1133)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_5.jpg

■6. 「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家」と感じている保護者は約5割

保護者に『「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家である」と感じますか?』と聞いたところ、約5割(53.9%)が「専門家と感じる」と回答しました。【図表6】

【図表6】「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家である」と感じますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_6.jpg

■7. 「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じている保護者が約6割

『「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じますか?』と聞いたところ、約6割(63.1%)が「共に育てていると感じる」と回答しました。【図表7】

【図表7】「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」と感じますか?

(単一回答、n=3000)

https://www.atpress.ne.jp/releases/132894/img_132894_7.jpg

■調査監修者:玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授のコメント

『今回の調査では、園の先生からの情報を家庭での子育てでも参考にしていて、「家庭と園とで一緒に子どもを育てている」という意識を持つ親が6割いました。子どもの成長や友達関係、生活習慣などについて、園の先生からアドバイスを受けている親は4割程度でしたが、実際には担任の先生との雑談などの中で、共感している方が多いように思います。

参考にしている情報源としては「お便り」中心で、また、参考にしない親も「園のお知らせが中心だから」を挙げているため、園からの情報発信の仕方に工夫が必要であると感じます。最近は、写真やインターネットを活用して、子どもたちの様子をよりわかりやすく、親に伝える工夫をする園も増えています。アナログな方法だけでなく、デジタルを上手に取り入れ、使いこなすこともこれからの園には求められます。

一方で、「園の先生は子どもの成長や学びを支援する専門家」であると感じている親は5割程度でした。本来、保育は幼稚園・保育園を問わず、高い専門性が求められる仕事です。保育の専門性について、親に理解してもらえるように、「保育とはどういうものか」を園からもっと伝えていくことが大切だと考えています。』

<玉川大学 教育学部 幼児教育学 田澤 里喜 准教授>

1996年、玉川大学卒業後、玉川学園幼稚部に担任として4年間勤務。東一の江幼稚園に異動と同時に聖徳大学大学院に入学。在学中より、短大、専門学校の非常勤講師を経て、2005年より玉川大学教育学部講師(2013年より准教授)となる。

■株式会社フォトクリエイト 代表取締役社長 大澤 朋陸のコメント

『スクールフォト向けインターネット写真販売サービス「スナップスナップ」は、いい写真を通じて、親と先生とのコミュニケーションの促進をサポートします。』( http://snapsnap.jp/ )

『「スナップスナップ」は、幼稚園や保育園、学校等教育機関における各種イベントや日常を地域の写真館やプロカメラマンが撮影した写真(スクールフォト)をインターネット上でご家族に販売するサービスです。ライフスタイルが多様化する中、時間や場所の制約が無く、いつでも簡単に子どもの学校イベントの写真を閲覧・注文できるサイトとして、益々ニーズが高まっています。2017年5月現在、保育園から大学まで全国約5,000校が導入している全国トップシェアのサービスです。

当サービスは、年間に21,400件以上の行事や日常の撮影を行い、保護者の方々に写真を提供しており、多くの子どもたちの成長や学びの姿を、写真を通じて、保護者の方々に伝える手助けができるものと考えています。また、「スナップスナップ」がこれまで撮影してきた写真には、子どもたちの成長の瞬間の側には、時には優しく見守り、時にはそっと背中を押してくれる先生方の存在を感じるものがたくさんあります。こうした写真からも「保育」という職業がすばらしい仕事であることを改めて保護者の方々や社会に伝える一助になることを期待しています。

「スナップスナップ」では、今後も「周囲の絆を育む子どもの成長メディア」として、子育てを担う保護者と先生・園とのコミュニケーションの促進をサポートしてまいります。』

《調査概要》

調査タイトル: 親と園の子育ての連携・協働に関する意識調査

調査主体 : 株式会社フォトクリエイト スナップスナップ

調査方法 : インターネット調査

調査日 : 2017年4月12日~13日

調査対象 : 2016年度(2016年4月~2017年3月)に

子どもを幼稚園、保育園または

認定こども園の年少クラス~年長クラスに

通わせていた男女

調査領域 : 全国

回答者数 : 3,000人

《スナップスナップの取り組みのご紹介》

スナップスナップ 親・子ども・先生 きずなプラスプロジェクト( http://kizunaplus.snapsnap.jp/ )

「周囲の絆を育む子どもの成長メディア」を目指す「スナップスナップ」が、「写真×IT技術」を通じて、家族のコミュニケーションや教育・保育、子どもの成長に貢献するための取り組みとして、2015年からスタートさせたプロジェクトです。「いい写真の共有」を通じて、子どもを中心とした周囲のコミュニケーションの深化を目指しています。

【会社概要】

社名 : 株式会社フォトクリエイト

設立 : 2002年1月24日

資本金: 358百万円(2017年3月31日現在)

所在地: (本社)〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-16-6 タツミビル3F

(西日本ディビジョン)〒663-8243 兵庫県西宮市津門大箇町6番10号

代表者: 代表取締役社長 大澤 朋陸

URL : http://photocreate.co.jp/

主要なサービス:

・オールスポーツコミュニティ( http://allsports.jp/ )

マラソン大会等各種スポーツイベントでプロカメラマンが撮影した写真をイベント参加者向けに販売するWebサイト

・スナップスナップ( http://snapsnap.jp/ )

園・学校機関における各種イベントで同じくプロカメラマンが撮影した写真をご家族に販売するWebサイト

事業概要:

・インターネット写真事業

・フォトクラウド事業

・広告・マーケティング支援サービス