株式会社 安藤・間(本社:東京都港区、代表取締役社長:国谷 一彦、以下「安藤ハザマ」)は、名古屋大学博物館館長・大学院環境学研究科 吉田 英一教授(愛知県名古屋市、以下「名古屋大学吉田研究室」)及び積水化学工業株式会社(東京本社:東京都港区、代表取締役社長:加藤 敬太、以下「積水化学工業」)との共同研究において、コンクリーション化技術を応用し、コンクリートの水密性を高める技術を開発しました。

我が国では、放射性廃棄物を安全に地下処分しなければならないという重大な課題を抱えています。この分野に当技術を利用することで、将来的に、ひび割れの発生を抑制した安全な地下処分坑道等の建設に大きく貢献することが期待されます。

1. 開発の背景

放射性廃棄物の処分施設にはセメント系材料の使用が必須であり、このうち低レベルの放射性廃棄物処分施設では、フライアッシュや高炉スラグ等の混和材の使用によりひび割れを抑制する研究や、ひび割れ制御鉄筋の配置によって発生するひび割れの幅と本数を制御する等の対策が行われています。一方、高レベルの放射性廃棄物処分施設では、高強度で耐久性のある材料を使用することにより、ひび割れの発生をさらに厳しく抑制することが求められています。

2. 技術の概要

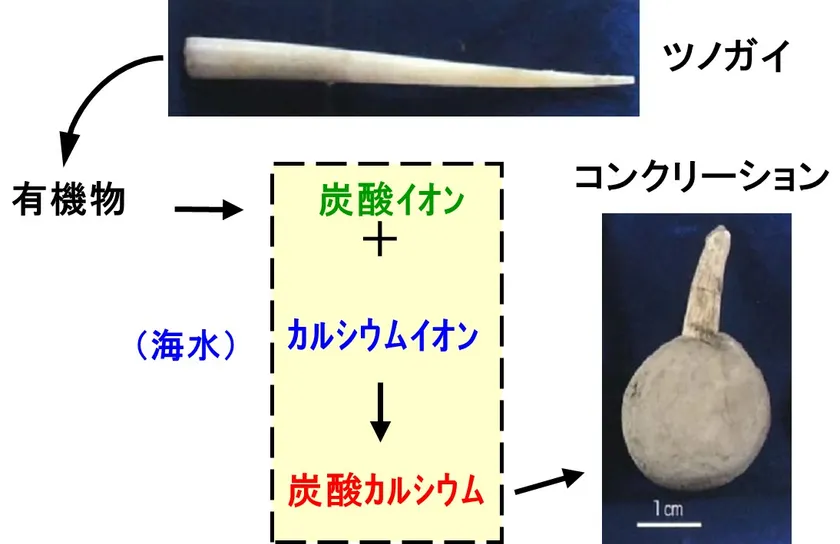

自然界には海岸近くの堆積岩においてコンクリーションと呼ばれる球状の塊が存在しています(図1)。これは生物の遺骸が分解されて生じた炭酸イオンと海水中のカルシウムイオンが結合し、炭酸カルシウムが生成されたもので(図2)、国内外で多く見ることができます。

図1:自然界に見られるコンクリーション

図2:コンクリーションのメカニズム(ツノガイの例)

このような天然のコンクリーションに対して、名古屋大学吉田研究室と積水化学工業の研究グループは、人工的にコンクリーションを発生させるコンクリーション化剤(CONSEED(R))の開発に成功しており(図3)、現在、異業種・機関・分野が連携してコンクリーション化剤を用いたさまざまな実証試験・研究が進められています(注1)。

コンクリーション化剤には液体状や粒状等があり、それぞれ炭酸イオンを放出させることができます。また、コンクリートにはカルシウム分が含まれており、炭酸イオンとカルシウムイオンが結合することで炭酸カルシウムが形成されます。

安藤ハザマらは、この特性に着目し、施工段階でセメント系材料に粒状コンクリーション化剤を混合することで、コンクリート内でコンクリーションを起こし、炭酸カルシウムによってひび割れを自己充填して水密性を高める(透水性能を低下させる)技術の開発を目指しました。

図3:液体及び粒状のコンクリーション化剤(提供:名古屋大学吉田研究室・積水化学工業)

イタリアのローマにあるパンテオン(図4)は、ローマンコンクリート(火山灰、石灰、火山岩、海水を混合したもの)と呼ばれるコンクリーションと類似の材料を用いて約2,000年前に建造されたもので、現在でもひび割れのない健全な状態を保ち続けています。また、自然界のコンクリーションは数百万年以上前の地層から発見されており、長い年月の風化に耐えられることが分かっています。このように、コンクリートにコンクリーションの原理を利用することで、パンテオンや自然界のコンクリーションのように強固であるばかりでなく、ひび割れを自己充填することで水密性を高め、将来的に超長期間の耐久性を有するコンクリート構造物を建設することが可能となります。

図4:パンテオン

3. 実証試験と確認された効果

実証試験では、セメントにコンクリーション化剤を混合した供試体を作り、1ヶ月間水中養生を行いました。供試体には予め微細なひび割れを人工的に多く発生させており、ひび割れに灰褐色の物質(炭酸カルシウム)が充填されていることが確認できました(図5)。

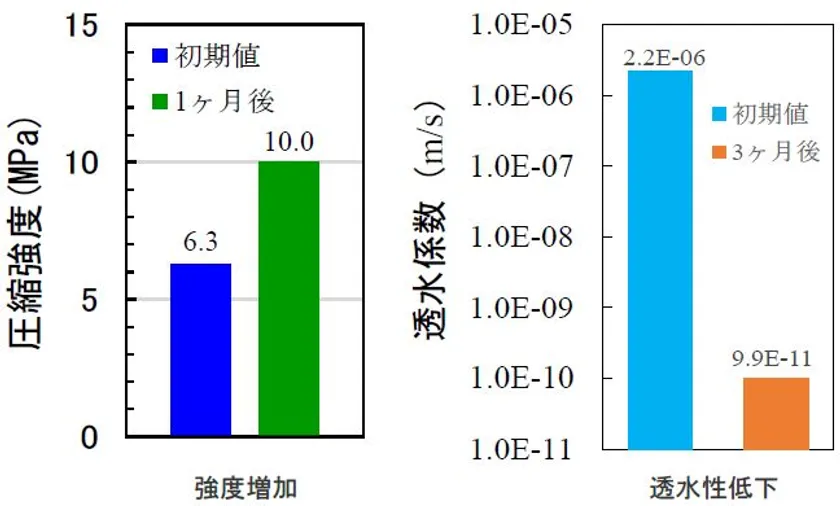

そして、水中養生前後で圧縮強度試験を行った結果、コンクリーションによって強度は当初に比べて1.5倍以上となることが分かりました。また、人工的に多孔質(空隙が多い)にした供試体の上面に液体状コンクリーション化剤を塗布し、3ヶ月間水中養生をした後の透水性(水の通り易さ)を測定した結果、透水性も養生前に比べて大幅に改善されることが確認されました(図6)。

図5:ひび割れ充填された供試体

図6:コンクリーションによる工学的効果

4. 今後の展開

コンクリーション化技術を放射性廃棄物の処分問題に適用するためには、最終的に地下処分坑道周辺の岩盤を緻密化する必要があり、コンクリートを緻密化させるだけでなく、コンクリート中のコンクリーション化剤に含まれるイオンを岩盤中に放出させる技術が求められます。

当社はこれらの技術を低コストで適用することを目指すとともに、原子力分野のみならずインフラの老朽化問題をはじめとする建設分野においても広く貢献できるよう、さらなる研究開発を行っていきます。

(注1) 得られた知見を共有することを目的に「コンクリーション化技術応用研究会」が発足しており、安藤ハザマも当研究会に参画